談起去年 9 月 Dior 新任創意總監 Maria Grazia Chiuri 在 2017 春夏秀場上的首次亮相,很容易想起那條印有“We Should All Be Feminists(我們都應該成為女權主義者)”字樣的白色 T 恤。事實上不止 Dior,倡導女性賦權的設計元素在近兩年已經和太空主題、街頭文化一道成為六七十年代時尚回潮的標識之一。緊身胸衣外穿、隨處可見的粉色等都是現成的例子。

不過,在 4 月 10 日的 Labelhood 男裝日上,男性解放作為一個與之相對的話題被多位設計師提及。

“我們一直在想做時尚僅僅只是為了做衣服嗎?顯然不是。我們本來都學的是女裝設計,選擇男裝設計就是因為覺得它的變化和女裝相比太單一了:在男裝上,男性身份始終被定義為一個應該充滿責任感、陽剛氣質、男子氣概的角色,而不被允許展現他的脆弱面。” 2015 年在倫敦創立了男裝品牌 Danshan 的劉丹霞、黃善鵬告訴《好奇心日報(www.qdaily.com)》。

兩位設計師因此將表演藝術家 Bas Jan Ader 46 年前的影像作品《I'm Too Sad to Tell You》作為了靈感來源。他們認為“當代中國男性面臨的壓力主要來自激烈競爭和感情教育的缺失”,因此展示現場被布置成辦公室常見的一大排格子間,背景音是繁忙而壓抑的打字聲、電話鈴聲。素人模特混在專業模特中接連走入辦公室,表演出步履緩慢、 臉色疲憊的樣子。落座后,所有人都在重復同一個動作:用碎紙機絞碎文件、打電話、拉百葉窗或翻看文件夾。

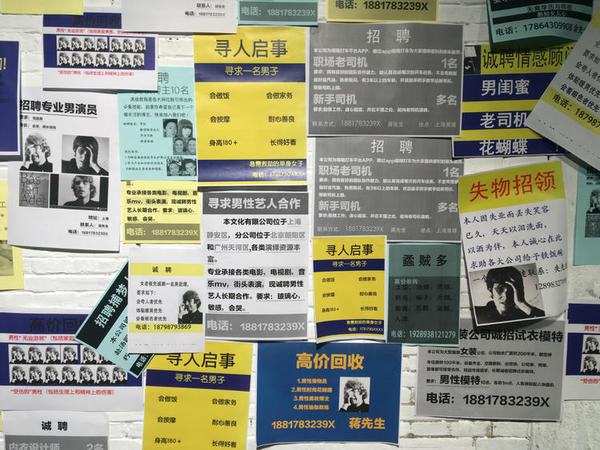

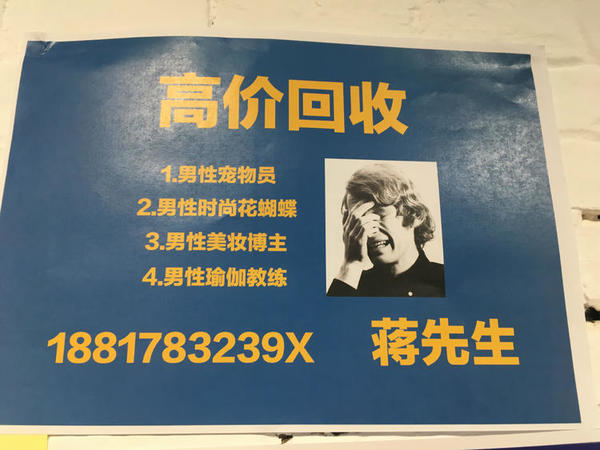

發到觀眾手中的秀場解說詞印制成了入職申請表的樣子,配上每位模特的證件照。辦公室正對面的墻上貼滿了五顏六色的招聘啟示,諷刺部分職業對男性的限制,比如“高價回收男性寵物員、男性時尚花蝴蝶、男性美妝博主、男性瑜伽教練”。

在服裝上,絲質、純棉、針織等輕薄的面料被做成了寬大的風衣、西裝套裝或襯衫套裝,看上去更加放松且慵懶。

同樣首次在 Labelhood 展出的 27 歲香港設計師鄒家華有類似的想法。他的靜態展覽以“Chinese Ken”為主題。“Ken 是芭比的男朋友,原本是一個非常美式傳統的男性形象,但在香港有不少男性喜歡說西式粵語,穿著也往這種形象上靠。這很諷刺,傳統對性別的定義已經過時了,為什么男性不能有細致、柔美的一面呢?“

鄒家華對傳統男裝的突破也是在面料上。色彩大多是低調的灰粉、灰藍、灰綠等,面料以馬海毛為主,部分毛衣在染色時只漂染外層,另一些則與其它材質、顏色拼接在一起,看去如同調色盤。展覽現場被布置成了一塊畫布:與他共同創立品牌 Ka Wa Key 的合伙人以及一名模特赤身站在一塊透明布料上,在 8 小時的展示時間里交替為彼此試衣、拍照。

不過, Danshan 和 Ka Wa Key 仍然都還是非常年輕的品牌,此次在 labelhood 展出的都只是品牌創立以來的第二個系列,前者合作的銷售渠道還只有棟梁,后者則只為香港和日本的兩家買手店供貨。雖然兩者在定價上已經有自己的想法(Danshan 除大衣以外的所有單品都控制在 4500 以下,而 Ka Wa Key 則是從 99英鎊到 999 英鎊不等),但他們還在尋找消費人群上還有一些疑問需要解答:比如,在一個消費審美變化相對緩慢的市場,什么樣的男性會愿意用衣服展示、而非掩蓋自己的脆弱面?這群人的數量是否會太過小眾,給品牌的長期生存制造麻煩?

在這一點上,這些年輕的設計師們也都表示了認可。他們借助時尚表達自我對社會的想法,但也將同時為“如何能把衣服賣出去”持續苦惱。

題圖、配圖來自 labelhood、現場攝影