說起綾致,很多人反應不過來,說起ONLY、VERO MODA、JACK&JONES、SELECTED,很多80后會有深刻的記憶,10年前,他們算得上輕奢品牌。

90后、00后也開始熟悉綾致,只是已然是另一種面目——淘寶的、微信的、新零售的。

丹麥時尚的本土化

1997年,綾致進入中國,旗下ONLY、VERO MODA、JACK&JONES一度是拉動各商場業績的三駕馬車,占據著金角銀邊位置,鼎盛時有“無綾致、不商場”之說。

很多人沒意識到,這是家丹麥公司——母公司Bestseller是歐洲最大的時尚集團之一,對國人的消費偏好長期領先同業,目標客群為20~30歲的年輕人,他們有一定購買力,追求時尚,只是沒有特別的辨識能力,網絡甚至延展到了縣城。入華21年,外來的綾致見證了服裝市場線下零售的起落。

2006年后,ZARA等快時尚品牌崛起,綾致的定位越來越尷尬,歐式風格趨于平庸,性價比也無優勢。綾致沒有在風格和設計上與之正面對抗,保持著“原汁原味的丹麥時尚”,將重心放在全渠道建設上。

2014年,綾致宣布關閉月銷售額低于10萬元的門店。這時,它的“新零售”之路已經開始。

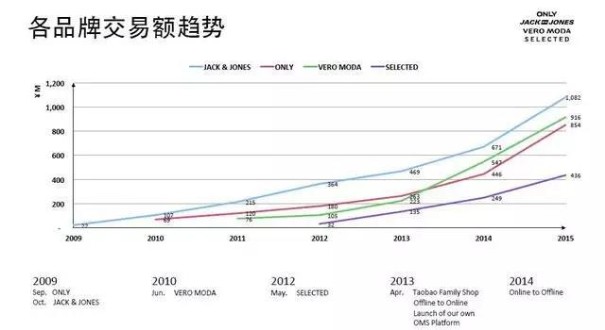

綾致趕上了好時機,從2009年開始就參加了淘寶的“雙11”活動。到2011年,綾致旗下三個品牌活動當日銷售額達5662萬元,2014年,四個品牌總成交額升至2.08億元。電商渠道既可以清掉此前積壓的庫存,也可以逐步打通線上線下。

據綾致時裝電子商務及數字平臺副總裁張一星公開表述,截至2016年,綾致是丹麥在華最大的時裝企業,全國有8000家店鋪,全部為自營,銷量超優衣庫和ZARA。

張一星認為,線上線下的界限已模糊,在全渠道時代,依托數字化,在大基數的情況下,綾致依舊能夠保持整體平均70%的年增長。”

綾致的“新零售”已經跑在了行業前頭。在物流方面,綾致與菜鳥合作了當日達,門店3公里以內的用戶,可在3小時內收到衣服。

互聯網式新零售

2017年雙11,綾致集團銷量突破10億元。其給線下導入了大量訂單,包括門店自提、門店發貨在內的全渠道成交額達前一年同期的173%。

在零售行業,管理層可以大談新零售、數據資產留存、顧客打通等概念。在一線門店,溝通語言只有一個——少干活多賺錢。只有當服務易用且能夠快速提升銷售業績時,才能調動員工的積極性和動力。

綾致曾通過一個“掃碼購”的微信O2O場景,實現了年銷3億元的轉化。綾致總裁執行助理兼直營數字渠道部負責人劉東岳介紹,消費者看中了一件衣服,但尺碼不合適,導購會建議掃一下吊牌上的二維碼,到線上直接買。“這個場景聽起來很簡單,但數字化就是要踏踏實實,接地氣,真正幫助提升績效,太過于追求酷炫未必能帶來多大的收入。”

新零售席卷全國,“人、貨、場”成為最時髦的詞匯,綾致又開始了新實驗。

2017年12月,綾致在全國推出人臉智慧時尚店,配設智慧試衣間和人臉識別收銀臺。

劉東岳介紹,相比之前,綾致人臉智慧門店銷售額提高了20%,微信支付使用率提高了150%,免密支付使用率提高80%,“掃碼購”每年可為集團帶來1.5至2億元的銷量增長,更重要的是打通了線上線下的用戶、產品和庫存。

在各種有關新零售的活動上,阿里、騰訊兩大巨頭都將綾致視為一個典型案例。在劉東岳看來,選擇互聯網公司的服務能實現品牌與平臺數據的結合。

對綾致們來說,未來是一條與互聯網公司相互依存的新零售轉型之路。